TORINO | Camera – Centro Italiano per la Fotografia | 27 gennaio – 13 marzo 2016

Intervista ad ANTONIO OTTOMANELLI di Eleonora Roaro

Sulla scena del crimine. La prova dell’immagine dalla Sindone ai droni è la seconda mostra del programma di CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, il nuovo spazio dedicato al linguaggio fotografico che ha inaugurat0 il 1 ottobre 2015 a Torino.

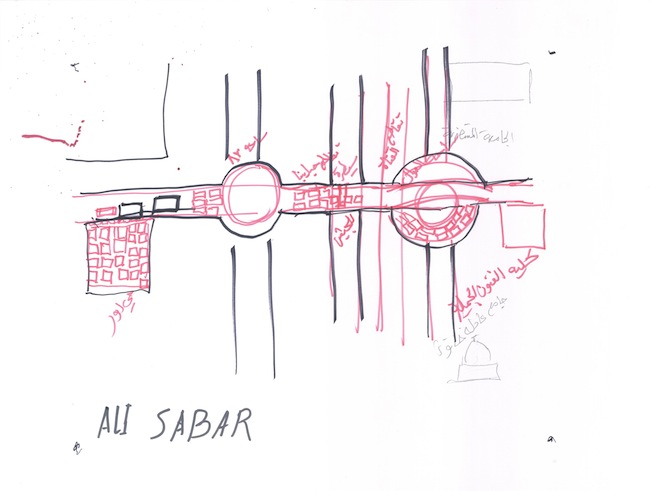

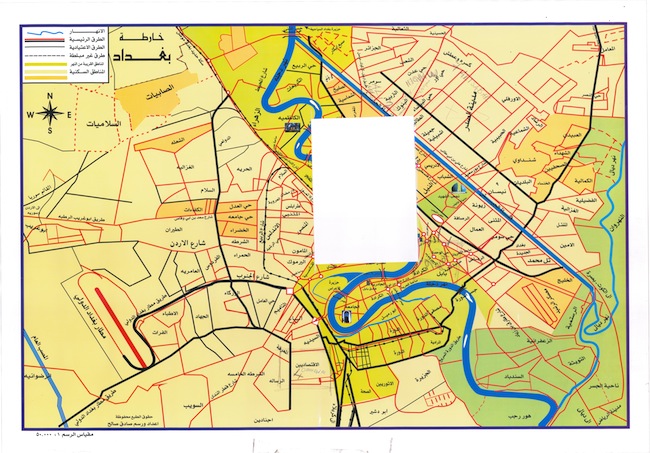

L’esposizione analizza la storia della fotografia forense nell’arco di oltre un secolo attraverso undici casi studio, dalla fotografia metrica alle immagini satellitari ed è una riflessione sulla potenza e sui limiti del mezzo fotografico nella ricerca della verità. Il progetto espositivo collaterale Kabul+Baghdad di Antonio Ottomanelli (Bari, 1982), allestito all’interno del corridoio del Centro, propone un ribaltamento della prospettiva da cui osservare i fenomeni del Medioriente, facendone un punto di osservazione da cui guardare l’Occidente e non viceversa. In Big Eye Kabul lo sguardo di sposta verso l’alto e segue un dirigibile americano nel cielo afghano; in Mapping Identity alcuni studenti di Baghdad sono chiamati a ridisegnare la mappa della città a partire dalla loro memoria.

Abbiamo intervistato Ottomanelli e così si è raccontato ad Espoarte:

Dopo aver studiato Architettura hai scelto di dedicarti alla fotografia come strumento per indagare il territorio e le trasformazioni del paesaggio. Che cosa accomuna e differenzia le due discipline?

Ho iniziato ad utilizzare la fotografia in università ed in ambito urbanistico. Ho iniziato a usarla come strumento di riflessione e ricerca. La fotografia documentaristica di paesaggio, così come l’arte visiva in generale, costringe lo studioso come il fotografo o l’artista, in una posizione di ruolo molto diversa rispetto a quella del progettista, o di qualsiasi altro individuo impegnato con la sua professione nei processi d’intervento sul territorio. Un ruolo che anticipa quello del progettista, una posizione che permette di restituire una misura ontologica del paesaggio e della sua attività al di fuori di noi. La fotografia e le arti visive hanno il compito di restituire al paesaggio, ancora inteso non solo in senso fisico, il ruolo di interlocutore pro-attivo. La fotografia ha quindi un ruolo fondamentale affinché sia garantito un equilibrio di profonda conoscenza tra il paesaggio e il progettista, affinché l’attività di trasformazione possa realizzarsi onestamente, sia frutto di un’intesa e sia necessaria.

Nella tua pratica artistica non fotografi direttamente gli eventi ma altri segni che alludono alle tensioni geopolitiche nella aree di conflitto. Come mai questa scelta?

Vorrei fare una premessa importante. Credo che sia indispensabile oggi tornare a vivere il paesaggio assiduamente. Attraversarlo e sentirlo proprio. Penso che sia estremamente importante salvaguardare una visione complessa e continua del territorio, tutelare una sua conoscenza genetliaca da un processo, in atto, di frammentazione della stessa; un processo di esclusione di parti di territorio, di rimozione di intere città; una cancellazione non dovuta al crollo o alla demolizione, ma all’abbandono nel tempo che segue; un’esclusione, uno smemoramento che è abitudine al trauma, al conflitto; che vuol dire identificarsi in esso. La fotografia è uno strumento necessario a costruire ponti di conoscenza, infrastruttura per una memoria viva. Questo è quello che cerco di fare con la fotografia e altro, quando in Italia come in medio-oriente.

I progetti in mostra a CAMERA Torino fanno parte di un percorso di ricerca molto più ampio. Una ricerca sulla condizione dei luoghi e sui processi di ricostruzione nei paesi interessati dai conflitti generati dall’attentato del 9/11. L’11 Settembre è inteso, e realmente è, data che definisce l’inizio di un nuovo assetto mondiale, un nuovo sistema di relazioni geopolitiche e una nuova geografia nella distribuzione delle ricchezze; soprattutto è movente per la determinazione di una nuova forma nel rapporto tra la sicurezza pubblica e la libertà privata.

La produzione della ricerca contemporanea occidentale a metà tra l’architettura e l’arte, che si interessa all’analisi e alla documentazione delle trasformazioni in ambito geopolitico, culturale, socio-economico e tecnologico, manca di un’analisi condotta dentro i territori mediorientali; un’analisi che guardi a quanto accaduto direttamente dall’interno di quelle regioni. Ogni ricerca, sviluppata da un autore occidentale che interessa la condizione e la recente storia delle aree mediorientali è prodotta e realizzata scegliendo come punto di osservazione l’occidente, una posizione culturale da cui guardare tutta la geografia dei fenomeni.

La mia ricerca è radicata in medio-oriente; il medio-oriente diventa il punto di osservazione da cui guardare all’occidente. Questa è una presa di posizione culturale e fisica estremamente forte, urgente per completare un quadro informativo ed esperienziale.

I lavori esposti a CAMERA sono l’espressione di questa mia scelta, individuano una posizione e la condividono.

La questione più chiara e primaria che emerge da vicende come quelle del 9/11, ma anche i più recenti attentati a Charlie Hebdo e al Bataclan, è la seguente riduzione della nostra libertà di movimento. L’effetto principale è dato dal nostro completo allontanamento dai territori considerati provenienza degli attentatori; noi smettiamo di essere presenti come civili privati, come ong o addirittura organizzazioni governative, smettiamo di essere presenti anche come osservatori internazionali, che siano giornalisti o governativi. La presenza di osservatori esterni non viene tutelata, ma osteggiata e minacciata.

La libertà di movimento, il grande privilegio di spostarci – quasi – a piacimento, è centrale nella cultura occidentale e soprattutto europea. Questo diritto, nella sua forma più alta e incondizionata, si consuma in spazi di territorio sempre più ristretti, è ottenuto a spese altrui e storicamente attraverso il colonialismo. Passare un confine a piedi è l’unico modo per fare esperienza della sua esistenza. L’altro modo è quando questo confine ti tiene ingabbiato.

La libertà di movimento che viene negata ai profughi, agli extracomunitari, costituisce paradossalmente il limite della nostra conoscenza, della nostra cultura occidentale. Quella libertà di movimento definisce non solo i confini geografici dell’occidente, ma anche il limiti della nostra libertà culturale.

Dopo tali eventi, noi iniziamo a conoscere e fruire di questi territori solo attraverso i media, secondo forme di racconto coatte e strumentali. L’abbandono di questi luoghi attraverso la distruzione del tessuto identitario operata con il conflitto militare e seguentemente con strumenti di controllo militare massivo, sono il presupposto di ogni nuovo totalitarismo terreno fertile per la crescita di governi pervertiti. Questo è chiaro in Iraq come in Afghanistan. La comprensione di questo rapporto è inevitabile premessa ad ogni tentativo di ricostruzione, soprattutto identitaria.

Qual è la riflessione cardine del tuo lavoro?

I miei progetti riflettono sul concetto di identità. Per identità intendo la conoscenza della forze economiche e politiche che determinano una particolare condizione sociale del singolo individuo in relazione alla comunità. L’identità, questo grado di conoscenza, è strettamente legato al rapporto tra le strategie di controllo per la sicurezza pubblica e le spinte individuali e autonome per la ricerca di gradi sempre più alti di libertà ed emancipazione.

Lo spazio pubblico è il luogo di questo conflitto; soprattutto nella cultura islamica, è il luogo dove la ricostruzione identitaria trova la sua origine; perché coincide con questa volontà di emancipazione e libertà individuale. Questo conflitto, presente in egual misura ed in forme diverse anche nelle nostre città, è l’immagine più chiara del territorio e della cultura contemporanea globale. A me interessa questo tipo di ricostruzione, e per poter indagare questo fenomeno e le sue manifestazioni è necessario operare una rivoluzione dello sguardo. È necessario permanere sui territori e sviluppare ricerche interdisciplinari, costruire pratiche di dialogo e di ascolto. I miei progetti sono sempre il risultato di un costante esercizio di ascolto.

In Big Eye Kabul fotografi questi “grandi occhi”, ovvero i dirigibili americani che sorvegliano con sensori elettronici quasi tutte le città afghane, invitando ad una riflessione sul tema della sorveglianza. In quali circostanze nasce e si sviluppa il progetto?

Parlando di arte contemporanea, esiste un particolare filone di ricerca che indaga le forme di conflitto materiale e immateriale, il rapporto tra autorità, evoluzione tecnologica, paesaggio e vita quotidiana. Il drone è diventato il simbolo di questa ricerca, il soggetto più indagato, il dispositivo più utilizzato per la documentazione del reale. Il drone ha definito e fissato una precisa misura di distanza da cui osservare il paesaggio, un definitivo allentamento da esso. Io ho deciso di avvicinarmi al reale, io ho scelto di rimanere nel paesaggio, e invertire questo rapporto.

A Kabul, per la prima volta, ho visto un drone. Caratterizza in maniera capitale l’intero paesaggio; un’emergenza presente ovunque, visibile ovunque. Trasmette una pace che nasconde l’inferno.

L’ultima pianta ufficiale della città di Baghdad, realizzata dall’esercito americano per scopi militari, risale al 2003. Qual è stata la tua relazione con una città senza mappa, con un enorme vuoto d’identità?

A Baghdad, prima ancora di piazza Tahrir, un movimento formato da scrittori, artisti, giornalisti e attivisti della società civile hanno raccolto un centinaio di firme per un appello alle autorità contro i rischi dell’urbanizzazione selvaggia che minaccia l’identità storica e culturale irachena.

La promotrice di quest’iniziativa si chiama Shuruq e ha 52 anni. Parla del “cancro architettonico” che minaccia il centro storico di Baghdad. “Questo cancro posso avvertirlo tutti i giorni mentre cammino per le strade della città come se fosse una malattia che porto dentro”. I muri di cemento, i blastwalls che dividono e nascondono la città. Queste barriere hanno un effetto psicologico sugli abitanti. “Voglio far sapere alle persone che non se ne sono ancora accorte che loro e i loro figli vivono in una grande prigione di cemento”; e prima di questo hanno la capacità, il compito, di privare le nuove generazioni di uno strumento di educazione ed emancipazione primario e libero, cancellare la città è come bruciare le pagine di un’enciclopedia. Cancellare completamente la storia, attraverso la sua scena fissa che è l’architettura della città e del paesaggio.

I blastwall, vengono installati per proteggere gli spazi a maggiore affollamento da possibili attacchi terroristici. Durante il mio soggiorno a Baghdad, ho passato lì diversi mesi, avvenivano in media dalle tre alle cinque esplosioni; per lo più autobombe. Si lasciava l’hotel senza avere la certezza che saremmo rientrati.

Dopo ogni attacco terroristico la città cambia forma, i blastwalls vengono spostati, riposizionati e nuovi vengono installati; cambiando ogni volta il modo di muoversi nella città. La città cambia ogni giorno. Questo è un dato estremamente importante, perché impedisce agli abitanti di riconoscersi e riconoscere il luogo in cui vivono; rende impossibile qualsiasi sentimento resiliente; disorienta e ogni giorno mina la realizzazione di un tessuto di relazioni sociali stabile, permanente.

Queste mappe da una parte sono lo strumento che io ho utilizzato per comprendere la struttura urbana e orientarmi nel tessuto della città di Baghdad; mi hanno aiutato a capire cosa fotografare. Dall’altra parte sono un invito all’azione. Gli studenti della facoltà di Baghdad in questo modo ricostruivano una geografia di relazioni, riconquistavano alla memoria pezzi di territorio ormai scomparsi dalla loro mappa mentale. Avvicinavano tra loro frammenti di città distanti infiniti muri e checkpoint. Attraverso il disegno, scavalcavano questi muri, emancipando loro stessi ad un’idea diversa di città e di comunità; operavano un livello di ricostruzione iniziale, che deve considerarsi primario che ha a che vedere con un paesaggio immateriale, potenziale. Questo paesaggio, che è culturale, è un paesaggio di libertà che è irriducibile.

Credi che l’arte oggi abbia il compito di informare e di rendere visibile ciò che altrimenti resterebbe nascosto e oscuro?

Non credo che l’arte debba essere uno strumento di informazione. Sicuramente può offrire gradi inaspettati di informazione, interpretazione, approfondimento; ma l’arte, quella che mi interessa, non può risolversi in questo definizione. L’arte che mi interessa non vive al di fuori di noi, è politica.

Da due anni lavoro su un progetto di ricerca relativo al tema delle “Grandi Opere”, che si è concluso in questa prima fase, a dicembre con la pubblicazione del primo libro; come caso studio iniziale ho scelto la Calabria. Una regione difficile e misteriosa, nel prodigio di un paesaggio giurassico.

Il progetto nasce come pratica in risposta a urgenze molto precise, verificabili nella stessa misura su tutto il territorio italiano e continentale.

Primariamente, resistere ad un processo di rifiuto e smemoramento di intere porzioni di territorio; attraversarlo, quindi, e tornare a conoscerlo. Esserci, come anticorpi allo smemoramento, sentinelle e strumenti di dialogo. In secondo luogo, condividere questa conoscenza e questa appartenenza; e da fotografi, tentare una revisione iconografica dei luoghi. Cambiare gli sguardi per poi cambiare la convinzione comune e triviale che abbiamo di essi. Rigenerare i luoghi a partire dai significati che conservano. La rigenerazione innanzitutto come operazione semiotica.

La politica, come l’architettura, la fotografia, le arti visive, e più in generale tutte le attività che intervengono nei processi di trasformazione del paesaggio, sia esso fisico o culturale, posso essere definite “buone”, utili, solo nel momento in cui sono detentrici di un alto grado di innovazione, e fanno dell’innovazione territorio di emancipazione libera e diffusa. Il carattere, o ancora meglio, l’atteggiamento primario che definisce l’innovazione è proprio l’imprevedibilità. Al contrario tutto risulta comune, ordinario.

L’arte, la politica quindi, quella “buona”, detona innovazione, facendo dell’imprevedibilità il carattere genetliaco delle sue pratiche, portando il territorio ad esserne immagine innovata, rigenerata, viva ed esemplare. Dà ai segni che compongono le città, le relazioni e le condizioni sociali, imprevedibili significati e ruoli, offrendo inaspettati gradi di rivoluzione emancipatoria.

Per essere opportuna e provvida, non può che nascere da una complessa pratica di ascolto. È sempre risultato di una relazione profonda e chiara con il territorio in cui si manifesta, di una capacità di dialogo e comprensione.

Antonio Ottomanelli. Kabul + Baghdad

27 gennaio – 13 marzo 2016

Altre mostre in corso:

Sulla scena del crimine. La prova dell’immagine dalla Sindone ai droni

Una coproduzione Le Bal (Parigi), Photographers’ Gallery (Londra) e Netherlands FotoMuseum (Rotterdam)

Mostra ideata da Diane Dufourcon Luce Lebart, Christian Delage ed Eyal Weizman

Con il contributo di Jennifer L. Mnookin, Anthony Petiteau, Tomasz Kizny, Thomas Keenan ed Eric Stover

Allestimento della mostra a cura di Marco Palmieri

27 gennaio – 1 maggio 2016

Lise Sarfati: “Oh Man”

a cura di Francesco Zanot

27 gennaio – 13 marzo 2016

Alighiero e Boetti

A cura della Fondazione Boetti

18 marzo – 1 maggio 2016

CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia

Via delle Rosine 18 , Torino

Info: +39 011 0881150

camera@camera.to

www.camera.to