VENEZIA | Fondazione Cini | 13 settembre – 24 novembre 2019

di FRANCESCO FABRIS

Artista concettuale, poeta, pittore, drammaturgo e regista, Emilio Isgrò torna a Venezia, nelle sale dell’Ala Napoleonica della Fondazione Cini che si prestano a contenere una nuova installazione (di 1500 mq) in un ambiente avvolgente rappresentato dalle stesse pareti trasversali e diagonali che spezzano lo spazio. In queste è ritrascritto (e cancellato) il Moby Dick di Melville che contiene tutte le altre opere accompagnando lo spettatore nel ventre della balena, ovvero nel “ventre del linguaggio mediatico che copre con il rumore il proprio disperante silenzio”.

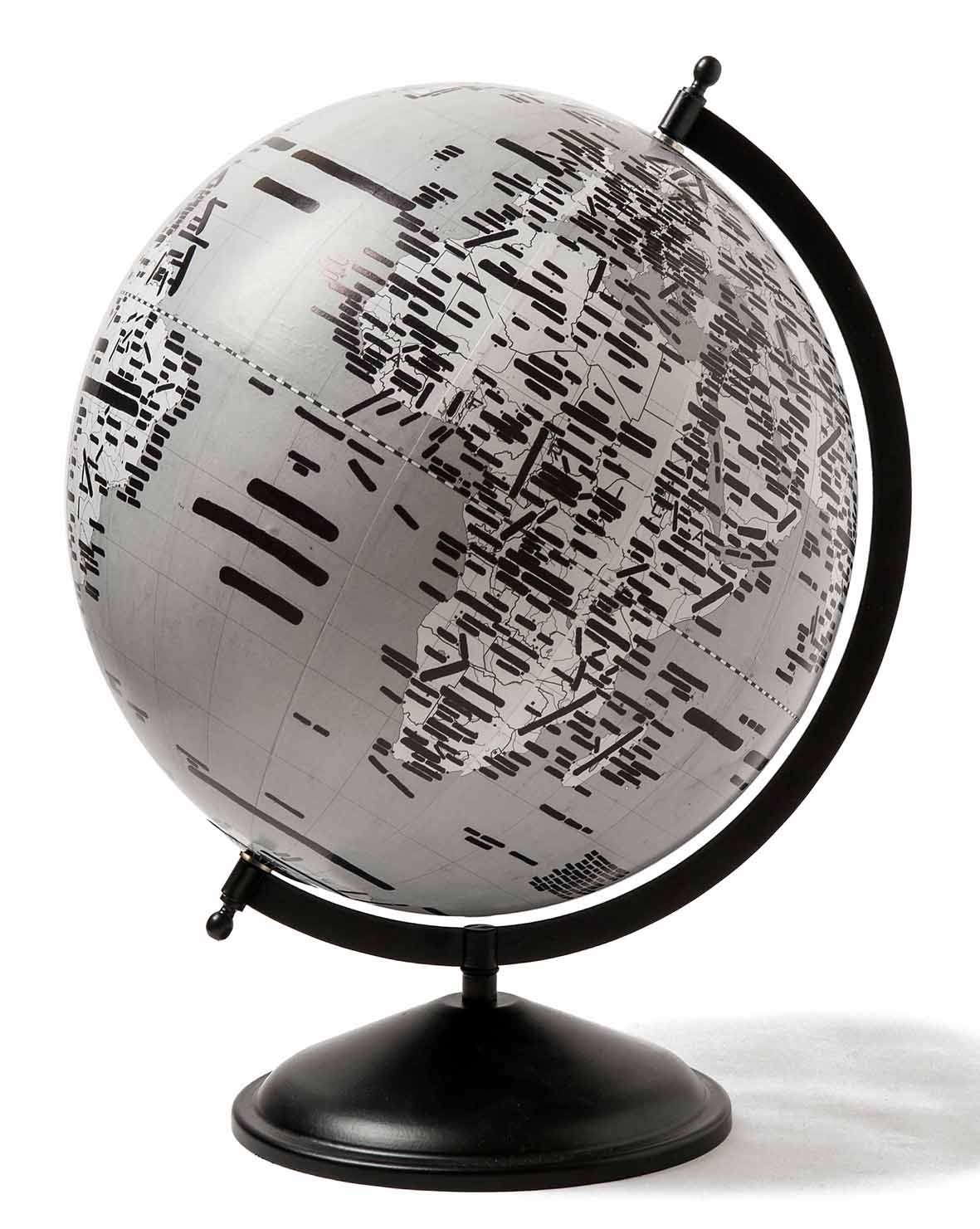

Circa cento opere, dalle prime cancellature di libri del ’64 alle poesie visuali su tele emulsionate, dalle Storie Rosse ai testi imponenti (per mole e significato) fino ai mappamondi, rendono questa antologica che porta il suo nome una ricognizione vastissima sulla sua poetica.

Già responsabile della pagina culturale del Gazzettino negli Anni ’60, presente a quattro edizioni della Biennale di Venezia, poeta di livello a partire dalla raccolta Fiere del Sud (Arturo Schwarz Editore) Isgrò è consapevole di aver per primo ferito la parola, minima unità composta di più fonemi, con un gesto rivoluzionario ed originale che, nella descrizione che lo stesso artista ne dà, si carica di una valenza fortemente ed inaspettatamente creativa.

Emilio Isgrò, Codice ottomano della solitudine, 2010, acrilico su libro in box di legno e plexiglass

CM 57,5 x 82,5 x 13

La cancellatura con l’inchiostro di china o con l’acrilico bianco è, secondo l’autore, “una forma di distruzione creativa” che infastidiva il suo amico Montale ma che veniva accettata da Pasolini secondo il quale “solo Isgrò se la poteva permettere”.

Il gesto di cancellare, parafrasando il genio siciliano, è di certo assoluto ma non ha nulla di dogmatico, rappresentando piuttosto “il mattone che serve alla costruzione o lo zero in matematica, chiamato a formare tutti i numeri e tutti i valori”.

Dice Isgrò che “una parola cancellata sarà sempre una macchia. Ma resta pur sempre una parola” , così come un particolare smisuratamente ingrandito di Mao o di Kissinger rimarranno immagini cancellate, perché una macchia che copre una parola la libera, separandola dal mondo.

Ma questo modo di procedere non deve intimorire, perché la cancellatura è un atto del pensiero liberato e libero che riesce a saldare in sé i vari codici della comunicazione, privandoli di un significato individuale per dotarli di una valenza collettiva generatrice del linguaggio globale, interrompendo il flusso della comunicazione e modificando l’orientamento in maniera imprevedibile.

Essa è il buco nero attorno al quale “gravita l’universo delle parole e la comunicazione umana in genere” ed ha la straordinaria capacità di assorbire il contesto per modificarlo.

Emilio Isgrò, Il Cristo cancellatore, 1968, china su libro tipografico in box di legno e plexiglass, installazione per 38 elementi, CM 34x50x cad. Collezione Centre George Pompidou

E proprio per questa sua valenza universale, sacrilega e dissacrante essa può (e forse deve) colpire proprio i monumenti della cultura e dell’etica diffuse. Non è un caso che tra le opere più riuscite vi siano le cancellature dall’Enciclopedia Treccani (1970) e della Costituzione Italiana (2010), ovverosia due attacchi ad un monumento della cultura (per rileggerlo in termini rinnovati) ed al patto sociale di un popolo in pericolo. L’esigenza, in questi casi, è quella di lasciare alla cancellatura la soluzione di un problema, elidendo le premesse per individuare con maggiore facilità la soluzione, come fece lo stesso artista nel 1971 con l’opera Oggi, 6 febbraio 1971, dichiaro di non essere Emilio Isgrò, nell’estremo tentativo di protestare contro la guerra in Vietnam negando se stesso come artista ed individuo cosciente per fuggire dalla responsabilità di un mondo non condiviso. Al tempo il gesto venne rivendicato come un “suicidio rituale”, una cancellazione provvisoria, uno schermo coprente.

Nel suo lungo percorso Emilio Isgrò ha poi elaborato e sviluppato il suo gesto come monito costante, come raggio di luce nel cono d’ombra dell’indifferenza. Il contrario, insomma, della fine della vita.

E non è un caso che nel 2012, per il Mart di Rovereto, abbia scagliato la punta del pennello contro il manifesto del Futurismo, non per placarlo ma per esaltarne la potenza utopica e vitale.

“Nous voulons effacer, nous voulons réver – Noi vogliamo cancellare, noi vogliamo sognare” sono le uniche parole salvate con il suo rivoluzionario gesto creativo.

Emilio Isgrò

a cura di Germano Celant

13 settembre – 24 novembre 2019

Fondazione Giorgio Cini

Isola di San Giorgio Maggiore 1, Venezia

Orari dal 21 marzo al 20 dicembre 2019: tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 a cadenza oraria (ultima partenza ore 18.00)

Info: www.cini.it