BOLOGNA | MAMbo – Sala delle Ciminiere | 4 ottobre 2019 – 6 gennaio 2020

Intervista a CESARE PIETROIUSTI di Isabella Falbo

Un certo numero di cose / A Certain Number of Things, in corso al MAMbo di Bologna, è la prima mostra antologica in una istituzione museale dell’artista romano Cesare Pietroiusti. Interprete originale e sperimentatore della pratica performativa e relazionale, Pietroiusti dal 1977 si è mosso con estrema indipendenza; il suo agire è sempre sociale, interattivo, teso alla costruzione di reti. A partire dagli anni 2000 il lavoro di Pietroiusti si è rivolto in particolare alla riflessione sulle logiche del mercato, dello scambio denaro/merce, dei paradossi che attraversano il sistema sociale occidentale basato sul capitalismo: l’artista ha ingerito banconote per poi restituirle ai proprietari dopo l’evacuazione, ha organizzato mostre in cui le opere possono essere cedute in cambio di idee e ha regalato migliaia di disegni originali e firmati come succede in occasione di questa mostra in cui il pubblico può prendere i disegni realizzati con fuoco su carta che compongono il progetto Sensibile comune. Le opere vive, 2017.

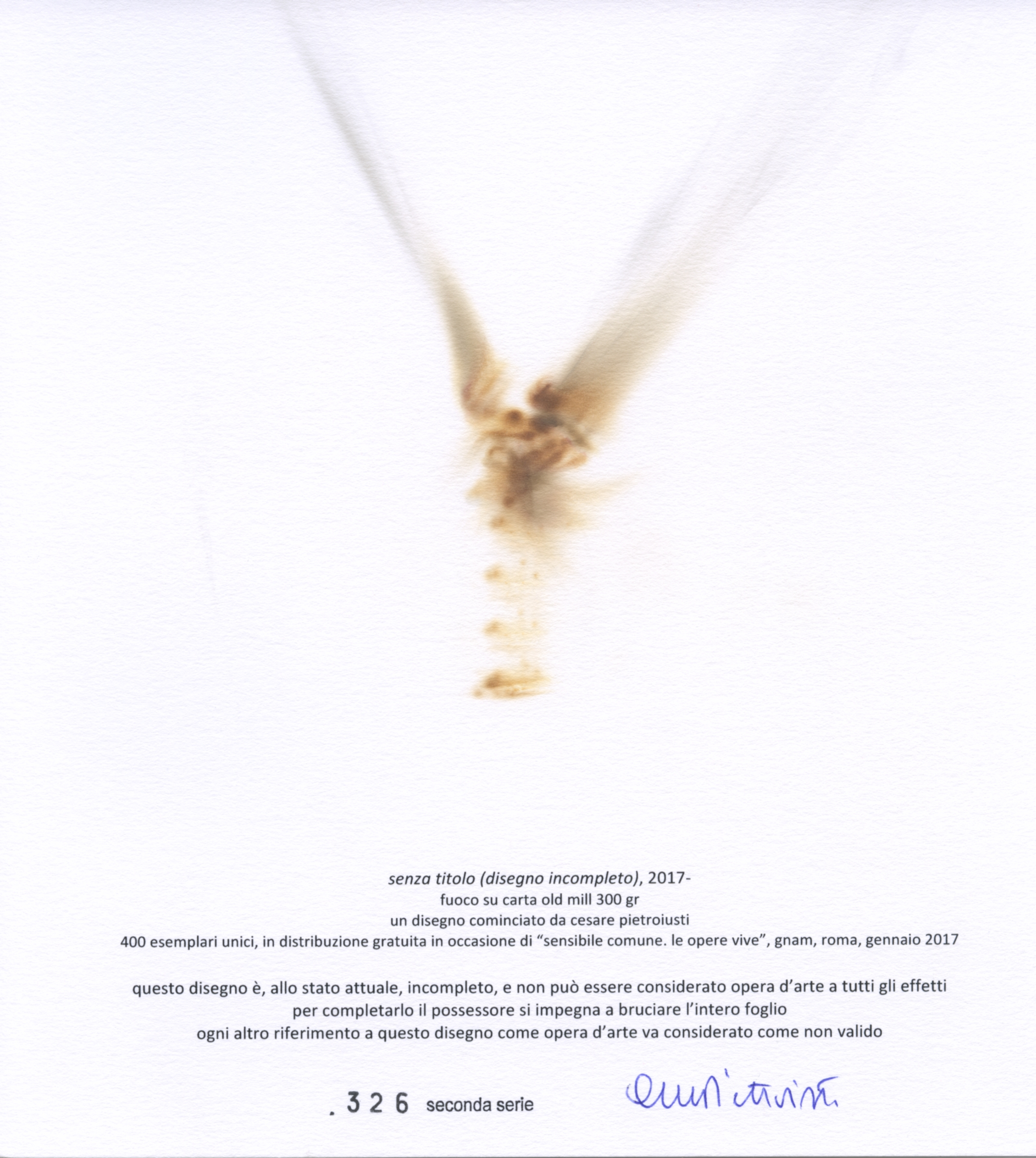

Cesare Pietroiusti, Senza titolo (disegno incompleto), 1987. Fuoco su carta. Uno di 400 esemplari unici distribuiti gratuitamente nel corso di “Sensibile comune.Le opere vive”, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma, gennaio 2017

Il progetto di questa mostra è dell’artista stesso: 63 “oggetti”, uno per anno, a partire dal suo anno di nascita, il 1955, sino ad oggi, il 2019. Sono allestiti in ordine non-cronologico e, dal 1977, gli “oggetti-anno” si spostano dalla sfera personale – foto, dischi (con i relativi supporti d’epoca per la riproduzione), lettere, album di disegni, temi scolastici, storie, pagelle, tessere, libri, ricordi di viaggio, poesie, che tracciano una linea lungo la crescita del bambino, adolescente e giovane Cesare – all’attività artistica, con lavori che Pietroiusti realizza nell’arco di quarant’anni: disegni, fotografie, video, riviste, documentazioni di diverse performance, pubblicazioni, i siti web www.pensierinonfunzionali.net / www.nonfunctionalthoughts.net e documenti legati a mostre, lezioni e conferenze.

Centrale, sia come collocazione all’interno della Sala delle Ciminiere che come importanza all’interno del progetto-mostra, l’ultimo “oggetto-anno”, relativo al 2019: un’opera in fieri, che si realizza attraverso un laboratorio condotto da Pietroiusti al MAMbo e al Grazer Kunstverein di Graz (Austria), sotto forma di workshop. Il workshop coinvolge studenti, giovani artisti e in alcune occasioni anche il pubblico, con l’obiettivo di riprodurre in forma fisica, performativa e narrativa, secondo un meccanismo di mise en abyme della mostra stessa, tutti gli oggetti esposti.

Cesare Pietroiusti, Un certo numero di cose / A Certain Number of Things. Veduta della mostra. Foto: Isabella Falbo

Cesare, mi piacerebbe se volessi parlarci di questa mostra e di come è nata.

A vederla in modo analitico ci sarebbero da raccontare tutte le storie che stanno dietro ogni singolo oggetto-anno. L’aspetto narrativo è molto importante in questa mostra. Oltre che una mostra di opere, si tratta effettivamente di una storia illustrata. Mi piace giocare con l’idea che in fondo i due piani, quello che noi consideriamo il piano della vita e quello dell’arte tendono a confondersi.

L’ispirazione mi è venuta quando ho visitato un paio di anni fa alla Tate Modern, a Londra, la mostra di Pablo Picasso “Picasso 1932” che mi è piaciuta moltissimo: tutto quello che Picasso ha fatto e tutto ciò che gli era successo nel 1932 è stato organizzato in 12 sale, una per mese. C’erano i ritagli di giornale perché in quell’anno una sua opera raggiunse un record in una vendita all’asta; le documentazioni della sua grande prima retrospettiva a Parigi; il dramma della separazione dalla moglie e il suo innamoramento per la giovane danzatrice dei Balletti Russi Olga Khokhlova, che diventerà Madame Picasso; e ovviamente disegni e sculture di questo periodo in cui Picasso stava tentando di riscattarsi dal fatto di sentirsi superato, nella ricerca più di avanguardia, da Henri Matisse. Tutto ciò costruiva una storia bellissima nel suo insieme, dove ognuno di quei piccoli episodi diventava un “incrocio” tra vita personale e vita artistica, nel momento di massimo successo dell’artista ma anche della paura del declino.

Quindi l’idea che ho avuto per questa mostra al MAMbo è stata quella di proporre anche la fase precedente a quella in cui ho iniziato a fare opere d’arte (cioè cose fatte per essere esposte in delle mostre), e quindi di mescolare arte e non-arte. Ciò facendo succede una sorta di doppia magia: la prima è che si creano dei ponti temporali, cioè il senso che acquisisce un oggetto di un determinate anno è legato indissolubilmente a ciò che viene dopo, come se quell’oggetto lanciasse un ponte che non si sa dove si va a finire, ma a un certo punto approda a una riva (che magari è datata venti o quaranta anni dopo), e la riva dà un senso al ponte e al punto di partenza. Questo ponte fra tempi diversi è intrigante perché fa si che qualsiasi cosa uno faccia nel presente può esser vista come il lancio di un ponte verso un tempo. È come se si creassero una serie di pieghe temporali che connettono i tempi in un modo che non è cronologico, ma di senso, di progressiva, successiva, produzione di senso.

La mostra tenta di dare un senso unitario a oggetti singoli e quindi gioca, oltre che con questi ponti fra tempi diversi, sulla distinzione “logica” fra elemento e classe di elementi. Paradossalmente, se questa mostra funziona, funziona nel senso in cui toglie valore alla singola opera per darlo all’insieme delle opere, come se la mostra fosse lei l’opera d’arte, o, almeno, si potrebbe dire che c’è una reversibilità fra mostra-costituita-di-opere e mostra-costituente-un’opera. Alla fine, come dicevo, sono le storie che riguardano gli oggetti, che connettono il tutto. Questa è una sfida, perché, soprattutto in un museo, le opere tendono ad acquisire una valenza autonoma forte. Però la sfida, ripeto, è quella: che la storia – il libro che accompagna questa mostra vada nella direzione di formare una specie di super-opera che in qualche modo le racchiude tutte. Ma anche il laboratorio all’interno della mostra, che cerca di rivedere e rimescolare il tutto, costituirà un unico lavoro che in qualche modo mette in discussione, o almeno gioca con, l’autonomia categoriale di tutte le cose che sono in mostra.

Veduta della mostra (dettaglio), Un certo numero di cose / A Certain Number of Things, Foto: Isabella Falbo

Il workshop connesso al tuo sessantaquattresimo anno è fondamentale all’interno di questa tua mostra… C’è un programma?

Assolutamente sì. Il laboratorio ha una funzione, anche spazialmente, centrale. C’è un programma (sui social e sul sito del MAMbo) di attività che vanno verso la costruzione di un “super-oggetto” che rappresenta l’anno 2019. Di nuovo, l’idea è che un insieme di elementi si riunifica in un nuovo elemento che avrà la sua unitarietà. Questo diverrà l’opera che è acquisita dall’Italian Council. Questo progetto rimescola, come in un frullatore, o in una mise en abyme, tutto ciò che gli sta intorno.

Veduta della mostra (dettaglio), Un certo numero di cose / A Certain Number of Things, Buco, Foto: Isabella Falbo

Come ad esempio il piccolo buco che hai fatto da bambino fino ad arrivare a tutto questo…

Sì, il buco ad esempio, è proprio uno degli esempi più tipici, io non lo so se ci sia effettivamente una relazione di causa-effetto fra il fatto che, da bambino, io abbia tentato di fare un buco e non ci sia riuscito ad arrivare a casa della nonna, e l’essere diventato l’artista. Certamente però quella “storia” acquisisce un valore, almeno narrativo, dal fatto che è accompagnata da altre storie, una serie di episodi successivi (mostre, performance, corpus di lavori) che danno e ricevono senso dal rapporto con quella storia li. Questo è il bello, tutto ciò che è accaduto è l’effetto di questo e dà valore a tutto quello che era accaduto prima, retroagisce temporalmente.

Veduta della mostra (dettaglio) Un certo numero di cose / A Certain Number of Things, Bar di Radda in Chianti, 1988, Cibachrome su porta in legno pre-esistente. Foto: Isabella Falbo

Nella prima sala Lavori da vergognarsi, ovvero il riscatto delle opere neglette è una retrospettiva nella retrospettiva, ricostruzione della mostra presso la galleria Zoo Zone di Roma del 2015. Mi hanno colpita molto le opere di cui ti vergognavi e che non avevi mai esposto prima. Cos’è cambiato da considerarle non presentabili a metterle in mostra?

È molto semplice. A me sono sempre piaciuti i paradossi e, quando ricevetti l’invito per una mostra presso Zoo Zone, era un momento particolare della mia vita e comunque decisi che era un buon momento per fare una retrospettiva. Era una piccola galleria, non un museo grande come questo, era quasi un gioco se vuoi, però pensai al paradosso di fare una retrospettiva di opere mai esposte.

Allora pensai a varie possibilità e a un certo punto mi venne in mente che avevo varie opere effettivamente fatte ma mai esposte perché all’ultimo momento le avevo considerate sbagliate, o incoerenti, o troppo simili al lavoro di una altro artista ecc… Può anche capitare di decidere di non esporre un opera perché è troppo bella (magari da un punto di vista della tecnica fotografica) e questa potenza estetica “copre” la poetica di un certo lavoro. Le grandi fotografie di Tutto quello che trovo, 1999-2009 sono meravigliose, ma sono il lavoro di un altro (Carlo Cantini, il fotografo). Ora, quando tu metti insieme tante cose sbagliate, ancora una volta, rompi la logica antinomica giusto-sbagliato, la spezzi, la disarticoli. Tutto cambia, una cosa che singolarmente è sbagliata messa in una classe più ampia può creare un elemento giusto. Non è che il singolo lavoro diventa “giusto” ma è l’insieme, le 6 opere che sono qui e che cambiano di status. È stato bellissimo esporre queste opere perché si capisce chiaramente che lo “sbagliato” in senso assoluto non esiste. Avrei dovuto saperlo, perché l’ha scritto Nietzsche, che è stata la mia prima lettura di filosofia.

Cesare Pietroiusti, Bar di Radda in Chianti, 1988, Cibachrome su porta in legno pre-esistente

Foto. Isabella Falbo

Quanto è durata la tua esperienza con Radio Gamma? Il tuo programma era ricchissimo…

Un anno e mezzo. Ero molto giovane e molto presuntuoso. Ventenne. Era un momento molto vivace, quello che noi percepivamo allora era che stesse finalmente spezzandosi il monopolio della Rai, perché prima esisteva solo e soltanto la Rai; non sapevamo che avremmo spianato la strada a Berlusconi e a tutte le tv commerciali e quindi anche a un disastro completo nelle modalità e nei contenuti della comunicazione. Però in quel momento sembrava che si stesse creando una dimensione di libertà, aperta e disponibile a tutti. L’incontro con l’arte contemporanea è successo proprio in quel periodo lì.

Visione della mostra (dettaglio) Un certo numero di cose / A Certain Number of Things

Rosso, 2004, pittura ad olio su carta. Intervento su tutte le copie della rivista free-press Nero. Foto: Isabella Falbo

Ti consideravi già un artista?

Assolutamente no, stavo studiando medicina, mi consideravo uno sbandato intellettuale. Non ero felice dell’idea di fare il medico. Andai a vedere la Biennale di Venezia del ’76, con due amici, Giampiero e Marco, che poi sono gli stessi con cui ho fatto il viaggio in Grecia, documentato in mostra (1974), e mi ricordo che nel Padiglione Inghiterra c’era una monografica di Richard Long che consisteva in una fila di grandi sassi uno dopo l’altro, stanza dopo stanza. Nient’altro. La cosa ci lasciò molto perplessi. I due amici dissero: “Questa è una presa per il culo”, e io mi ricordo che dissi: “No ragazzi, evidentemente c’è qualcosa che non sappiamo”. E in effetti avevo ragione, c’era tutta l’Avanguardia a partire dalla metà del XX secolo che noi non conoscevamo. Quella è stata la molla che ha fatto scattare l’interesse.

Comperai il catalogo della mostra e, tornato a Roma iniziai a cercare tutte le persone che erano citate sul catalogo – artisti, critici, chiunque – e se le ritrovavo sull’elenco del telefono, chiamavo per proporre un’intervista per la radio. Così ho conosciuto un sacco di gente, artisti e critici, oltre a scrittori, registi. Le persone ci davano retta perché in quel momento le radio libere rappresentavano un’istanza di libertà e di novità.

In quegli stessi mesi ho conosciuto Sergio Lombardo, un artista della generazione della così detta Pop Art romana, uno sperimentatore che in quegli anni aveva iniziato a raccogliere nel suo studio dei giovani per creare una specie di gruppo di lavoro, e Lombardo è colui che mi ha portato davvero dentro il mondo dell’arte e, passo dopo passo, mi ha portato a considerarmi un artista.

Lombardo ha detto qualcosa di molto divertente qualche anno fa, durante una mia conferenza. Qualcuno mi aveva chiesto come avevo cominciato a fare l’artista e io lo avevo nominato. Lui era fra il pubblico, e il moderatore dell’incontro lo chiamò e gli chiese come era andata secondo lui questa storia, e lui disse: “Io ho visto questo giovane che parlava in modo molto forbito, un po’ atteggiato, si capiva che veniva da una buona famiglia, insomma l’opposto dell’artista normale. Così pensai che era la persona giusta da far diventare un artista speciale”. Come ho scritto nel libro che accompagna questa mostra, tutto quello che ho fatto da allora in poi potrebbe essere considerato un esperimento, un’opera d’arte di un altro.

Cesare Pietroiusti, Pensiero unico, 2003, Performance, Foto e still da video: Claudio Sossai, Stefano Pasquini, Mauro Manara e Gino Gianuizzi

Courtesy l’artista

Mi piace molto il tuo rapporto con la performance, tu sei sempre stato performativo, ancora prima che iniziassi a considerarti un artista.

Non possedendo alcuna tecnica artistica specifica, pittura, disegno, ecc. mi sono avvicinato alla performance che, nell’arte visiva, è un concetto che è andato allargandosi fino a includere anche pratiche irregolari e da “incapace”, come le mie, come l’idea di andare con il pubblico di una mostra a visitare gli appartamenti che stanno accanto alla galleria…

Però non è per questo che hai invitato spesso tanti altri artisti ad esporre alle tue mostre. Il tuo approccio comunitario lo trovo proprio bello e generoso…

Questo è un altro discorso che secondo me ha a che fare con l’essere cresciuto culturalmente negli anni ’70. Ho avuto una specie di imprinting, per cui il lavoro culturale, se vuoi per motivi etico/politici, non è soltanto l’espressione della tua individualità ma soprattutto è un’azione collettiva, condivisa con un gruppo. All’epoca questo discorso era molto ideologizzato – un’azione collettiva doveva avere per forza dei risvolti di tipo politico, esplicitamente rivoluzionari. A me interessa il superamento dell’autorialità individuale, perché mi piace il momento “estatico” in cui il gruppo condivide le idee, cioè il momento in cui si esce fuori da sé e non si sa se qualcosa che si sta dicendo l’hai detto tu o un altro, ma tutti ne gioiscono.

Le prime mostre che facevo, non le facevo con l’idea che stavo promuovendo il mio lavoro di artista, assolutamente no. Stavo lavorando per il gruppo (Jartrakor). Il gruppo doveva produrre un certo numero di mostre, per tenere aperto quello spazio, fare conferenze, ecc… Da buon soldatino facevo tutto quello che potevo fare: scrivevo, inventavo situazioni, test ecc. Poi piano piano interiorizzi quello che stai facendo e quello diventa anche il tuo, personale, lavoro.

Veduta della mostra (dettaglio), Un certo numero di cose / A Certain Number of Things. Foto. Isabella Falbo

Questo è un approccio esattamente opposto a quello che normalmente ha un artista, che di solito tira fuori la propria individualità ed esprime il proprio ego.

Sì, però io vedo anche molti giovani che a volte trovano interesse nel lavorare in gruppo, il problema è che oggi è molto diffusa la paura dell’isolamento sociale, dell’essere senza lavoro, senza sicurezza, nonostante le condizioni economiche generali non credo siano peggiori di quarant’anni fa. È più diffusa una paura di essere esclusi dal mondo del lavoro, e ciò porta tutti ad essere più obbedienti e centrati sul sé. Però, soprattutto nelle fasi formative, che sono quelle che a me interessano di più, vedo che i giovani trovano senso, e godimento, nel gruppo, quando stanno insieme.

La tua formazione è di medico psichiatra, tu hai mai praticato?

Sì, per qualche anno. Mi sono laureato nel ’79 e ho fatto il medico fino all’84, poi dopo una brutta esperienza come paziente decisi di cancellarmi dall’ordine dei medici. Poi ho vinto un concorso per insegnare a scuola e quindi avere anche, come si dice, un lavoro “normale”. Però la psicoanalisi, la psichiatria e la psicologia sono argomenti che mi piacevano molto. La mia formazione è quella. Come ho sempre detto: Duchamp l’ho conosciuto solo dopo aver conosciuto Freud.

Cesare Pietroiusti. Un certo numero di cose/A Certain Number of Things

un progetto di Cesare Pietroiusti, a cura di Lorenzo Balbi

con l’assistenza curatoriale di Sabrina Samorì, promosso dal MAMbo, vincitore della IV edizione del bando Italian Council (2018), concorso ideato dalla Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane (DGAAP) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per promuovere l’arte contemporanea italiana nel mondo.

4 ottobre 2019 – 6 gennaio 2020

MAMbo, Sala delle Ciminiere

Via Don Giovanni Minzoni 14, Bologna

Info: +39 051 6496611

info@mambo-bologna.org

www.mambo-bologna.org