BOLOGNA | CUBO | Porta Europa e Torre Unipol | 1 GIUGNO – 23 SETTEMBRE 2022

Intervista a ELENA BELLANTONI di Maria Chiara Wang

Imperfetto Mare di Elena Bellantoni – progetto espositivo curato da Leonardo Regano che si articola nelle due sedi, Porta Europa e Torre Unipol, di CUBO il museo d’impresa del Gruppo Unipol – si presenta come una retrospettiva relativa a quella parte di produzione dell’artista in cui il mare risulta essere l’elemento estetico centrale.

Una quadrilogia di video realizzati dal 2013 al 2020, una performance e due installazioni costituiscono gli elementi di un percorso in cui lo spettatore, attraverso i linguaggi del corpo e della parola, viene condotto all’interno di narrazioni poetiche.

Da qui, l’interesse di indagare il significato che Elena Bellantoni – vincitrice assoluta del premio Arteam Cup 2020 – attribuisce ai vari elementi che costituiscono la sua grammatica visiva.

Bellantoni Elena, ingresso mostra CUBO in Porta Europa, courtesy of the Artist

Mare luogo fisico e metaforico, connettore, alter-ego e coprotagonista: come hai preso consapevolezza di questa presenza ricorrente nella tua produzione artistica? Come si è evoluto nel tempo il tuo rapporto con questo elemento?

Nel mio lavoro non faccio mai accenni espliciti alla mia biografia, ma il mare rappresenta la mia infanzia. Psicanaliticamente esso racconta l’affettività, il grembo, il liquido amniotico. Qualcosa di molto antico che ha a che fare con la mère, la madre/mare.

Da bambina trascorrevo l’estate nel capanno sul mare dei miei nonni materni in Calabria. Anni di libertà, di scoperte, in cui mi misuravo con il mondo e la natura. Il mare per me è sperimentazione, gioco, rispetto, ma anche attraversamento, orizzonte. Tutti elementi che sono confluiti nella mia poetica. È un elemento forte d’ispirazione non solo lirica, ma politica, nell’accezione che ti ho spiegato. Il mare abbraccia tutti senza distinzione di sorta, ci racconta del mare nostrum, il Mediterraneo. Il mare ha il suo linguaggio: può essere calmo o burrascoso.

Il mare è l’elemento estetico centrale, protagonista indiscusso delle opere che presento in mostra, è un soggetto agìto con il quale mi relaziono rispettosamente e dolorosamente, compiendo in parallelo un viaggio nel mio Io, che è singolo ma anche collettivo, cogliendo spunti dall’attualità della storia del nostro Paese.

Nell’arco di circa dieci anni ho prodotto quattro video, senza legarli volontariamente fra loro, per poi rendermi conto che il confronto con l’elemento naturale è una costante.

Il mare sottolinea la fragilità dell’essere umano, il suo affanno nel sopravvivere, la sua violenza usurpatrice, la sua paradossale ricerca di superamento che si tramuta in virulento parassitismo distruttore. Mi ispiro al blu del mare come fosse un soggetto linguistico, luogo di incontro e di narrazioni. I lavori che presento creano un percorso dentro la mia pratica artistica, la mia immagine-azione viene a galla e prende forma attraversando il mare scuro dello stretto di Magellano in Patagonia (Hala Yella 2013), cavalcando il mare siciliano che guarda l’Africa (Maremoto 2016), cercando di scorgerlo e restituirgli vita sulla costa palermitana (Ho annegato il mare 2018 e CeMento 2019), ed infine buttandomici dentro nell’Adriatico salentino (CORPOMORTO 2020). Il mare come luogo di esplorazione, crocevia, come liquido amniotico, come riflesso del sé, come voce che diventa scrittura nelle lettere colore arancio che getto nel mare pugliese vicino Tricase. Dove la mia voce e quella dal mare si sovrappongono in: “ancora corpo morto tra cielo e terra coraggio”.

Se il mare muore – come nelle mie peregrinazioni alla deriva in Ho annegato il mare – resta niente, ho giocato su questo paradosso esplorando le coste martoriate dal cosiddetto “sacco di Palermo”. È come se il mare in questi progetti divenisse una persona, o meglio una parte di noi. Il mare è un pretesto per dire, per esporsi. Il mar Mediterraneo abbraccia visivamente queste narrazioni, diventa il confine e il luogo d’incontro allo stesso tempo. Dove l’io sparisce l’Altro emerge, da questa posizione comincio a capire che dove ci sono limiti esistono anche altre voci, altri corpi, altre parole, dall’altra parte, al di là dei miei confini specifici. Trasportata dall’acqua guardo uno spazio potenzialmente ulteriore: la possibilità di un altro posto, un altro mondo, un altro futuro.

Elena Bellantoni, Ho annegato il mare, 2018, courtesy of the Artist

Corpo come strumento di indagine, di esperienza e conoscenza, soglia tra sé e l’altro, un corpo in movimento, un corpo performativo: in che modo esso diventa espressione, cessa di essere fisico per diventare arte?

La mia ricerca artistica esplora in partenza la costruzione, la definizione del sé e l’alterità nel loro delinearsi attraverso dinamiche relazionali in cui il corpo è lo strumento di interazione.

La riflessione intima ed esistenziale sul mio rapporto con il reale ha caratterizzato il primo decennio di produzione. In seguito, ho iniziato a concentrarmi su opere di natura partecipata. Inizialmente indagando il linguaggio performativo, poi permettendo a queste “azioni” di convergere in progetti video strutturati.

Il mezzo filmico, unitamente alla fotografia, al disegno, la scultura e l’installazione hanno rappresentato tanto un insieme di tecniche da approfondire, quanto una pluralità “linguistica” indispensabile a declinare in modo efficace la complessità del sistema mondo.

Il mio processo artistico si nutre inoltre del dialogo tra discipline umanistiche quali la storia come dispositivo di memoria e narrazioni, l’antropologia come luogo dell’incontro, la psicoanalisi come giardino in cui germoglia la parola. L’elemento sociale e politico è il collante che contraddistingue la ricerca, la quale, tuttavia, conserva un profondo sguardo poetico.

Il mio lavoro è fortemente processuale, interagisce con i territori che attraverso, si lascia modificare dalle persone che incontro e prende forma nello spazio pubblico come centro di osservazione.

Ogni dinamica politico-sociale indagata trova infine nel corpo – corpo altro, corpo femminile, corpo di artista – un privilegiato mezzo di sintesi. Forse l’unico, universale, strumento che può comunicare, in quanto corpo umano, mediante “prove di resistenza”. Il mio corpo scrive quindi l’opera diventando un possibile luogo di risoluzione dei conflitti.

Il corpo è lo strumento con cui interagisco, che segna, traccia, attraversa, crea relazioni emotive e spaziali. Il mio corpo in questo senso è necessario. Io non agisco con un copione ma attraverso una struttura progettuale, come fosse uno scheletro, che fa da cornice alla mia azione. L’elemento su cui lavoro è la tensione, il qui e ora, questa qualità non controllabile è la base su cui prende forma l’incontro con ciò che è “diverso” da me. In questo senso non può esistere una visione chiara di ciò che accadrà realmente. Il mio lavoro si basa quindi su un’intuizione di natura poetica e visiva.

La poesia visiva – praticata da molte artiste dagli Anni ’70 – diventa performativa. La poesia e la performance hanno, per me, un linguaggio molto simile; lavorano su una narrazione asciutta efficace che fluisce per immagini. La performance ha un enunciato secco, lavora e de-scrive immagini chiare, esattamente come fa un certo tipo di poesia a me molto cara: la parola diventa incarnata.

Elena Bellantoni, CORPO MORTO 2020, courtesy of the Artist

Nelle tue opere la parola, unità significante, esce dalla carta per divenire oggetto, scultura, fulcro del racconto. Da dove nasce l’interesse per il linguaggio, interesse tanto profondo e radicato da spingerti ai confini del mondo?

La scrittura è forma. Le parole sono come immagini, chiariva bene Foucault a proposito dell’opera Questa non è una pipa di Magritte – nell’omonimo testo del 1973 –, e assumono la solidità di un oggetto. Alla fine degli anni ‘60 Kosuth radicalizza il metodo di Magritte, lo raffredda, fino a farlo diventare pura analisi di laboratorio del linguaggio e del suo funzionamento.

Etimologicamente “parola” deriva dal greco para-ballo che vuol dire “girare intorno a qualcosa” (moto che in geometria prende forma nella parabola, mentre nel Cristianesimo indica le storie, parabole appunto, di Gesù presenti nel Vangelo), discorrere su un determinato soggetto. Mi interessa la fisicità di questa definizione dove il linguaggio diviene infatti un’azione che nel suo movimento definisce un nuovo spazio, che chiamo “relazionale”. Nelle mie performance il gesto della scrittura attraverso un oggetto diventa atto artistico, che prende forma da una spinta interna ed emotiva sublimata nell’oggetto stesso. Si crea così un discorso collettivo tra me e chi partecipa attraverso le parole scritte che circolano nello spazio. Quello che attivo non è solo il pensiero, lo spostamento/svuotamento tra forma e significato – come avveniva nelle ricerche degli anni ‘70 – ma l’atto simbolico del dare la parola.

Nel mio lavoro gioco dentro e con le parole, che diventano il luogo di scambio nelle mie performance, il terreno dell’incontro con l’Altro. Ogni mia azione inizia con un “componimento poetico,” ovvero una lista di parole, di associazioni che creo per scrivere la performance, per entrare nel lavoro e visualizzarlo. Non nascondo affatto questo processo del pensiero, anzi, esso diviene parte integrante delle mie “regole”, e declino le parole come “Parole Passeggere”, “Parole Cunzate”, “Parole Resistenti” etc., che sono dei “vestiti che mi cucio addosso” che ho performato live proprio in Torre Unipol attraverso un intervento di poesia sonora. Questo sicuramente rappresenta un passaggio importante dalla parola scritta a quella performata.

Elena Bellantoni, CORPO MORTO, dettaglio installazione in Torre Unipol, courtesy of the Artist

Spesso registro le parole che mi vengono date, durante alcuni lavori di natura relazionale, battendole a macchina, incidendole su lastre di ottone, trascrivendole su piatti e registrandole su dischi in vinile. Raccolgo narrazioni attraverso le parole che diventano immagini. La lingua si muove con le persone, migra, si trasforma e si sposta attraverso l’atto artistico di traduzione. Il gioco delle parole è per me il grimaldello rivelatore, per il quale il linguaggio è un giacimento inesauribile di immaginari e significati. A volte ricorro ai giochi di senso, ai salti semantici, alle figure retoriche. Come chiarisce bene Neve Mazzoleni in un testo nel catalogo della mostra: “la parola di Bellantoni contribuisce ad ampliare lo straniamento verso l’azione di cui si è testimoni. Questo procurato disagio apre gli occhi sull’affanno dell’esistenza, sui rapporti di forza, sulle brutture antropomorfe contro la meraviglia della natura. È una parola incarnata, fisica, visiva, che procura fatica, sosta, ripensamento, sia che sia suscitata nel gioco della relazione con il fruitore, sia che sia data dall’artista in prima persona. L’artista cerca di preservare le parole dall’estinzione, fermarne l’omologazione, metterle in sicurezza tramite la loro incarnazione agìta col suo corpo, con il quale si sottopone a prove coraggiose e disperate, nello stesso modo di un’eroina epica incaricata di un’alta missione. Nel mare patagonico, l’ellissi di àntropos aumenta la bellezza della natura sovrana; la declamazione alienata sortisce l’effetto dello straniamento, per il quale noi sulla costa rimaniamo attoniti di fronte al naufrago/profugo che emerge con estrema naturalezza dalle spume del mare, inforcando la bicicletta per andarsene, forse a lavorare. La confessione corale in cima alla torre o nel fuoricampo, di fronte al silenzio profondo dell’interlocutore in ascolto, acuisce la litote di ciò che “non c’è più”, del paradosso di annegare ciò che non può essere annegato. Le voluminose lettere di materiale espanso color arancio sgargiante sono metonimia di corpi galleggianti, che i media ci hanno disumanamente “abituati” a vedere nei servizi televisivi, intorno ai quali si cerca di ridare poesia e significato”.

Esiste una qualità “infantile” di questo processo che evoca qualcosa di molto antico, questo qualcosa per me ha a che fare con il processo creativo. Come dice Bourriaud ne Il radicante l’artista per me è un traduttore di segni, un “semionauta” che ricerca e mette insieme pezzi di questo mondo frammentato. La parola diventa un confine, la terra fertile in cui arte e vita si mescolano.

Elena Bellantoni, Hala Yella adiós/addio 2013, courtesy of the Artist

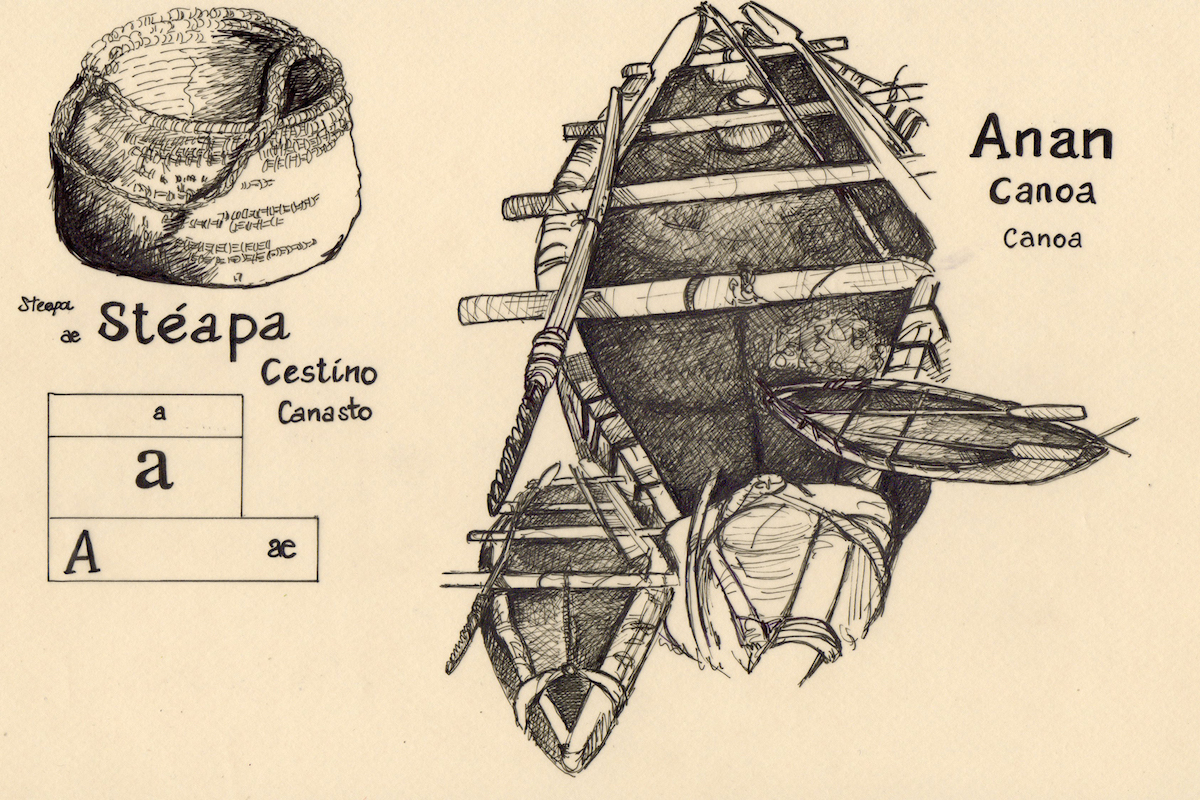

Il progetto HALA YELLA adiós/addio, a cui ti riferisci, nasce da un’esperienza intensa che ho vissuto a Capo Horn per circa 3 mesi, a cavallo tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013. In questo periodo mi sono spinta in uno dei punti più estremi dell’America Latina, al Sur – esattamente nella Patagonia cilena, nell’Antartide meridionale – alla ricerca dell’abuela Cristina Calderon. Sono giunta in questa zona estrema del mondo per incontrare l’ultima superstite di una stirpe molto antica: gli Yaghan, popolazione nativa dello stretto di Magellano. Ho passato due mesi alla Biblioteca Nacional di Santiago del Cile per studiare sui testi dei padri gesuiti – in lingua francese e inglese –, trovare le tracce di quest’idioma antichissimo e produrre un abbecedario illustrato. Dopodiché, mi sono imbarcata con una nave cargo e in circa 58 ore di navigazione ho raggiunto el fin del mundo: la isla Navarino, ovvero Capo Horn, per incontrare questa donna – dichiarata patrimonio dell’Unesco nel 2006 – che parla lo yaghan. La signora Cristina Calderon infatti è l’ultima della sua stirpe antichissima, originaria della Terra del Fuoco; purtroppo, proprio quest’anno, Cristina ci ha lasciati. Con il progetto HALA YELLA adiós/addio il mio tentativo è stato quello di preservare e tramandare una testimonianza di vita dalla “fine del mondo”.

Ho provato a delineare il derridiano “impossibile ma necessario” atto di traduzione, trascrivendo ogni parola yaghan in tre lingue differenti: spagnolo, italiano e il linguaggio delle immagini. L’abecedario che ho costruito è stato lo strumento privilegiato per stabilire un primo dialogo con Cristina; l’alfabeto è diventato il terreno nel quale è avvenuto lo scambio; il foglio, la scrittura e il disegno sono stati il luogo di questo incontro.

Una video-installazione che è in mostra insieme ai disegni documenta il dialogo con l’Altro, il mio sforzo è stato quello di creare un percorso tra due mondi così lontani spazialmente e culturalmente. Questa investigazione non voleva interpretare la cultura di Cristina, ma piuttosto testimoniare l’incontro con “l’alterità radicale”, come la definirebbe Emmanuel Lévinas. La posizione che ho scelto di assumere è quella dell’ascolto e dell’apprendimento, opposta quindi rispetto all’atteggiamento assunto dai primi conquistatori di quelle terre così lontane. Il metodo di ricerca e di lavoro è il viaggio in se stesso, un’avventura utopica attraverso terre sconosciute, verso ciò che non è semplicemente solo distante, ma probabilmente impossibile da raggiungere.

Bellantoni Elena, abecedario Hala Yella 2012, courtesy of the Artist

Imperfetto Mare | Elena Bellantoni

a cura di Leonardo Regano

1 giugno – 23 settembre 2022

CUBO Museo d’impresa del Gruppo Unipol

Porta Europa – Piazza Vieira de Mello 3 e 5, Bologna

Torre Unipol – Via Larga 8 (BO), Bologna

Info: +39 051 5076060

www.cubounipol.it