Storie di giovani creativi

Intervista di Francesca Di Giorgio

Capita che, proprio durante un summer-break di ferragosto, quando il tour tra gli opening sembra seguire i ritmi di un’estate, meteorologicamente parlando, forse non ancora iniziata, ci si prenda il tempo per fare due chiacchiere con chi non si ferma mai.

Capita così di incontrare giovani talenti che all’anagrafe hanno superato da poco i 30 ma dal curriculum sembrano aver vissuto già molte vite. Se poi di mezzo c’è quella sottile linea rossa tra arte e comunicazione il discorso si fa ancora più interessante e decidiamo di seguirla. È su quella linea che abbiamo incontrato Carlotta Petracci fotografa, regista, cacciatrice di tendenze – nella moda, nell’arte, nelle nuove tecnologie, nelle sottoculture urbane – e, non ultimo, direttore creativo dello studio White – da lei fondato a Torino, nel 2007.

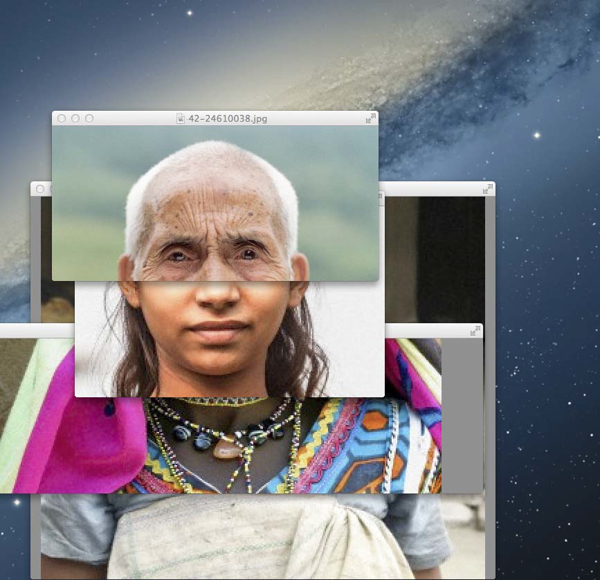

Dopo la laurea in design al Politecnico di Milano, con una tesi sull’editoria di moda (un concept magazine sui neo-dandy), l’inizio di tutto: da un lato dell’anima editoriale di White, dall’altro della sua metodologia. La sua vocazione ad essere una figura di confine, in grado di costruire la propria identità a partire da concetti come: contaminazione, distopia e seduzione per l’alterità in tutte le sue forme.

“Una volta che ho capito che cosa avevo per le mani e dopo la lettura (me lo ricordo ancora) di un capolavoro dell’etnografia moderna: “I frutti puri impazziscono” di James Clifford, ho fatto miei i valori di una società che stava cambiando (internet era ancora agli albori), in cui il concetto di unità era andato in frantumi. Per cui è stato molto facile, e per certi versi anche pionieristico, pensare ad uno studio che si basasse su un modello nuovo, in cui il racconto e la rappresentazione venissero riformulati a partire da tutti gli strumenti che si potevano usare per raccontare e rappresentare”.

Dal design di prodotto a quello di comunicazione. Dall’oggetto alla rete… Il percorso è stato breve. Prima l’editoria, poi la fotografia, successivamente i video, i blog e i social media. Per definire quello che fa Carlotta normalmente usa le parole: storytelling e visual storytelling, ma al di là delle definizioni sono il metodo e la vocazione alla ricerca a distinguere il suo lavoro…

Hai iniziato fotografando te stessa nella serie Jesus is my homegirl (2006). Da allora come si è evoluto il tuo rapporto con il mondo dell’arte contemporanea e come è arrivato sempre più ad integrarsi agli aspetti di comunicazione che porti avanti con studio White?

Ho iniziato fotografando me stessa, per insicurezza e curiosità. Quando ho mosso i primi passi nel mondo della fotografia, non mi veniva facile dire agli altri cosa fare. Ho dovuto impararlo sulla mia pelle, capendo come ci si deve comportare di fronte a un obbiettivo. Allo stesso tempo, sono sempre stata affascinata dagli attori: dalla loro capacità di interpretare ruoli differenti, avendo padronanza di sentimenti, espressioni e del proprio corpo. Non sono un’attrice, però come gli attori e i viaggiatori (a cui mi sento decisamente più affine) ho una naturale predisposizione a “mentire”. A considerare l’identità come un atto creativo e in divenire. Ci ho messo del tempo e tanti progetti per farlo capire, anche se non credo che questo frequente cambiamento di forma, all’esterno, passi in maniera così cristallina. La nostra cultura in fondo è abituata da tempo a una visione monolitica e stabile dell’io, mentre io sono molto “cross”: porto avanti valori esplicitamente legati ai concetti di transizione e contaminazione. Sono una “cross-dresser”, come mi ha definito una volta divertito Enzo Biffi Gentili, i miei progetti sono cross-disciplinari, quelli del mio studio cross-mediali e frequentemente sconfinano dal mondo della comunicazione a quello dell’arte. Per via dei linguaggi che utilizzo e della varietà ed eterogeneità dei miei interessi.

Queste caratteristiche della mia personalità sono poi diventate un vero e proprio metodo. Al punto che anche all’università mi diverto molto a tirare fuori dai ragazzi la loro dimensione performativa e cross-cuturale, insegnandogli a progettare sé stessi prima di ogni altra cosa.

Fotografia, Video-arte, cinema. Qual è la tua personale definizione di immagine?

L’immagine per me ha essenzialmente due significati. Da un lato è seduzione, cioè mi colpisce per le sue qualità estetiche; dall’altro rappresenta invece qualcosa di notturno e profondo che prende forma nella mente attraverso un altro senso: l’udito. E in particolare, attraverso un’altra forma d’arte: la musica. Quando devo narrare, la mia immaginazione parte sempre dalla musica: ciò che ho in testa è sì il riflesso di cose che ho visto, ma si attiva nel momento in cui io ricevo l’emozione da qualcos’altro.

Quando invece devo rappresentare, cioè fermare il tempo, stare fuori dalla dimensione narrativa, parto dagli occhi e mi concentro su ciò che vedo. Queste due forme di immaginazione e rappresentazione in me portano a risultati molto diversi tra loro. Quando parto dagli occhi ricerco la perfezione e l’immobilismo, quando invece parto dalla musica e dalla sua capacità di modulare l’intensità emotiva delle immagini, tutto scorre, si apre e inizio a inquadrare mentalmente in maniera panoramica.

Credo che questo scarto faccia parte di un percorso lento e progressivo che mi sta portando dalla fotografia al cinema, anche passando attraverso degli esperimenti intermedi di video-istallazioni come Ruinenwerk.

Oggi non è sensazionale che un artista sconfini in ambiti differenti ma che riesca a farlo affermando ogni volta la propria identità… Esistono dei punti fermi nel tuo lavoro o non ti interessa affatto mantenerli?

L’unico punto fermo nel mio lavoro, come nella mia vita, è il cambiamento. Seguo molto ciò che sento e mi stanco facilmente. E anche se con lo studio, che è sicuramente il progetto che mi ha vista più impegnata in questi anni, sono spesso obbligata a seguire richieste che vengono dall’esterno, la mia tensione principale rimane andare oltre. Fare qualcosa di nuovo. Ricominciare daccapo.

Questo è il motivo per cui ho sempre fatto anche progetti miei, ampliato così tanto il numero e la tipologia di attività in cui mi sono cimentata e avuto più incarnazioni estetiche. Per me l’identità non ha confini. Allo stesso tempo non posso accettare di alzarmi ogni mattina e fare una sola cosa. Credo che l’ambito più vicino alla mia concezione di identità sia quello musicale. Lì esistono gli artisti ma anche i progetti e non è affatto strano che un autore abbia più incarnazioni. Io la vedo esattamente così: c’è White, Carlotta Petracci, W2 (canale vimeo di documentari, ndr) e al loro interno ci sono altrettante scatole, come fossero degli album, con le loro ispirazioni, influenze e occasioni per sperimentare.

Recentemente sei tornata ad un “vecchio amore”: la moda. Dopo la curatela della Boutique Antagonista – shop temporaneo delle arti applicate e della creatività autoprodotta – al Miaao di Torino, dove avevi lanciato il marchio Rebel Yuths del designer Damier Johnson, ora torni a lavorare per Fashion Witch in relazione al progetto Il Cuneo Gotico… Di cosa si tratta?

Con Enzo Biffi Gentili la collaborazione va avanti da molti anni. Posso dire che in maniera diretta o indiretta è sempre stato coinvolto nei miei progetti più ambiziosi e all’opposto da parte sua la fiducia e le proposte non sono mai mancate. La Boutique Antagonista è stata una bella esperienza, prima di tutto di occupazione museale. In un periodo in cui la cultura a Torino si trovava in grande difficoltà e il Miaao, come tutte le istituzioni rischiava di chiudere, Enzo ha lasciato che fossimo noi giovani a dare un segnale forte. Così il consueto Xmas Craft di Natale si è trasformato in un esperimento di shop temporaneo curato dal basso (il progetto è stato prodotto da White, il mio studio, e Undesign).

Artisti e designer italiani e internazionali sono andati in mostra, guidati dal provocatorio “Per tutti contro tutto”. Primo fra tutti Damier Johnson, nigeriano d’origine e italiano di adozione, col suo neonato marchio Rebel Yuths. Passando a Fashion Witch, si tratta di una mostra-concorso che rientra nel progetto de Il Cuneo Gotico, curato sempre da Enzo Biffi Gentili, che si terrà ad Alba in concomitanza degli ultimi giorni della 84esima Fiera del Tartufo Bianco. Sarà per me un ritorno alla moda molto concreto, nel senso che sarò chiamata a progettare una capsule collection in stile neogotico. A convincermi a partecipare è stato senza dubbio il tema: la figura della strega, che sento molto vicina come modello femminile. Sicuramente ad ispirarmi non sarà nessuna versione classica, mi orienterò verso qualcosa più di strada, come le streghe di montagna giapponesi riproposte in una chiave più acida dalle controculture urbane di Tokyo. Suggestioni provenienti da altre culture verranno poi mescolate a estetiche digitali e post-internet, arcobaleni seapunk e un bel po’ di streetwear, che a quanto pare, negli ultimi mesi, è il leitmotiv di tutte le passerelle internazionali. Sarà sicuramente un bel progetto e anche molto divertente, perché lo realizzerò in collaborazione con Rosaspina: un piccolo marchio di moda torinese, che sta facendo cose belle e tutte rigorosamente handcrafted.

Quali sono gli artisti contemporanei (e non) di cui segui la ricerca? Per il futuro quali potenzialità vedi nelle reciproche influenze tra arte e comunicazione?

Ho sempre pensato che arte e comunicazione avessero molti punti di contatto. E in parte è così, se si guarda questo rapporto dall’esterno. Mi è capitato molto spesso di farmi contaminare dai linguaggi e dalle riflessioni dell’arte riportandole al lavoro quotidiano.

Agli inizi, quand’ero molto più legata ad un’impostazione iconografica classica, attingevo a piene mani dal mondo dell’arte e da chi a sua volta l’aveva fatto prima di me. Ricordo quando io e Tommaso abbiamo realizzato “Jesus is my homegirl” ispirandoci al lavoro di David LaChapelle e al titolo di una fotografia in particolare: “Jesus is my homeboy”, raccontando la vita di Gesù attraverso una serie di fotografie. In questo progetto c’erano tanti livelli di lettura: la citazione di un lavoro di un fotografo di fama mondiale, la riproposizione di un’estetica classica, la sostituzione dei personaggi maschili con una figura femminile e l’annullamento del concetto di identità in funzione di quello di riproducibilità digitale. Siamo andati avanti un po’ a ragionare su questi concetti, altri due lavori interessanti sono stati senza dubbio “Arcade” che restituiva in chiave fotografica le battaglie dei primi videogame e “Obey”, dove l’alternanza dei nostri volti andava a creare il messaggio.

“Obey” è stato poi incluso nella sezione di ZooArt dedicata ai manifesti urbani d’arte.

Morimura, Ontani, La Chapelle e molti altri sono stati i nostri primi riferimenti.

Poi le cose sono cambiate. Quelle che per me erano delle riflessioni sulla riproducibilità digitale sono diventate una vera e propria ossessione per tutto ciò che riguarda internet, i new media e il digitale in senso più ampio. A punto che oggi non ho più dei riferimenti così chiari. Mi sono abituata a far ricerca prevalentemente in rete e a mescolare conosciuto e sconosciuto con molta facilità. In virtù di questa apertura anche il mio rapporto con la rappresentazione è cambiato. Lo specchio si è rotto.

Storytelling: il filo conduttore della multiforme attività di studio White… Qual è il vostro modo di “raccontare”? Esiste un punto di vista (di partenza) da cui nascono i progetti?

Ogni progetto è un microcosmo e anche quando si replicano modelli, la verità è che viene sempre fuori qualcosa di nuovo. Ho un forte orientamento al lifestyle/mindstyle e quando posso curare per intero dei progetti editoriali, anche per dei marchi, questo aspetto emerge. Da Rent, il primo periodico sulla cultura dell’affitto, prodotto per i franchising immobiliare Solo Affitti, all’ultimo progetto cross-mediale che abbiamo realizzato per Sperry Italia: la campagna “Welcome Back Mr. Sailor”, il punto di partenza è sempre il medesimo: stili di vita e stili di pensiero. Sono ciò che ci unisce in un mondo frammentato in una miriade di comunità e sono anche la mia personale formula per raccontare.

Che tipo di lavoro stai portando avanti con Enel e Autostrade? Per aziende così grandi su quali “strumenti” punti?

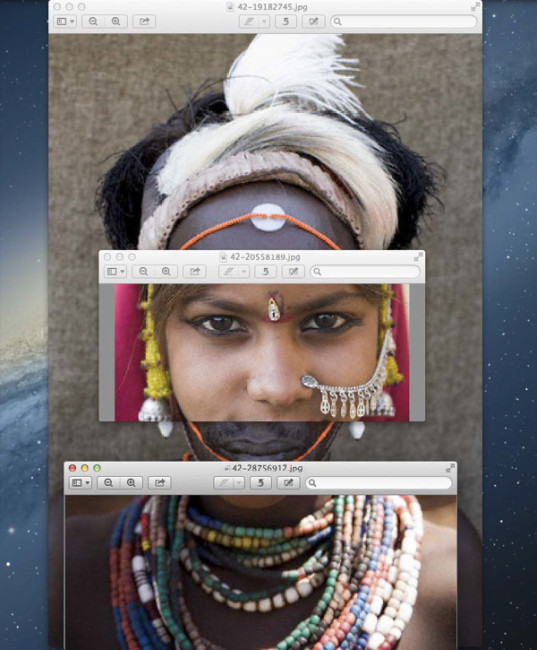

Faccio il photoeditor da alcuni anni per Codice Edizioni e in particolare per i magazine di Enel e Autostrade. Trattandosi di progetti che stanno al confine tra editoria e comunicazione il mio modo di fare ricerca iconografica e photoediting è molto ibrido.

Nel senso che non si fonda su una cultura strettamente fotografica o fotogiornalistica ma spesso sconfina nella creatività, da un lato per le modalità di selezione, non solo reportage, ritratti o paesaggio ma anche still life o altri tipi di immagini che giocando con la grafica e le informazioni vanno nella direzione del visual storytelling, dall’altro perché con lo studio realizzo molti artwork, utilizzando svariate tecniche e tecnologie. Google maps e street view per reportage urbani, di viaggio, architettonici, aerei; app dell’iphone per postprodurre fotografie e manipolarle, set in cartotenica, collage digitali, quando si tratta di realizzare visual si spazia veramente tanto, anche se negli ultimi tempi ho abbandonato un’impostazione fotografica più classica per sondare tutte le estetiche e i linguaggi del post-internet.

Qual è stato invece il primo contatto con il mondo del food e come si sta evolvendo questo rapporto? Progetti in cantiere?

Il food negli ultimi anni è una presenza molto forte. Qui a Torino soprattutto. Noi ci siamo avvicinati a questo mondo quando abbiamo cominciato a lavorare con Luca Montersino (maestro pasticcere, ndr) e poi con la sua scuola. Al di là dei riflettori però credo l’incontro decisivo sia stato quello con il progetto Amati, sia per i contenuti, l’idea di curarsi attraverso il cibo, che per la modalità con cui abbiamo avuto l’opportunità di comunicarli. Per Amati stiamo realizzando un format di video animati, di intrattenimento e informazione, che hanno come finalità quella di educare ad una sana cultura alimentare. Eat, learn, live dicono loro e ogni volta che cominciamo un nuovo video è un’esperienza di grande conoscenza. Si studiano ricerche americane, si guardano video di denuncia, spot, documentari, si cerca di mettere ordine alla disinformazione, proponendo un punto di vista chiaro e veicolando anche quello che solo pochi conoscono. Per esempio lo sapevate che la diabesità è “uno dei più grandi mali del pianeta”? Che alcuni grassi fanno dimagrire? E che l’economico junk food in realtà costa tantissimo? Racconteremo presto questo e molto altro.

Lavori (intenzionalmente) in Italia. Dammi tre motivi per restare.

In realtà non ne ho. Ho cambiato idea anche su questo. Me ne voglio andare…

Info: white.to.it