Intervista a MICHELE PAULI di Carlotta Petracci

Dall’esperienza di Royalize a Backwords, il nuovo progetto solista di Michele Pauli fondatore e chitarrista dei Casino Royale. Lo abbiamo incontrato per chiacchierare di Tre, l’ultimo album uscito sulla OOH-Sounds, e delle sue collaborazioni con Lovett/Codagnone.

Raccontami di Backwords: quando è nato come progetto. Quanto c’è in Backwords di Royalize

e quanto c’è di nuovo. Quali sono i suoi orizzonti..

Intorno al 2012, quando ancora gravitavo tra Milano e Firenze, ho iniziato una collaborazione più stretta con Elastica Records, che è una delle prime etichette che ha fatto conoscere in Italia la dubstep. Alberto Tucci, uno dei due fondatori, dopo anni di impegno legati alla diffusione di questo genere, ha voluto implementare e rendere più varia la produzione dell’etichetta, scegliendo di coinvolgere, all’interno di progetti speciali, alcuni artisti appartenenti a una scena musicale con cui era cresciuto. Per citarne alcuni: gli Almamegretta, gli Africa United e successivamente sono stato chiamato io, con l’obiettivo di sviluppare un progetto solista ed elettronico. Il primo EP uscito su Elastica si chiamava Due, e riprendeva in parte l’esperienza di Royalize, progetto nato parallelamente ai Casino Royale, e ispirato dagli innumerevoli viaggi a Londra di quegli anni, che mi avevano portato a conoscere nuove sonorità, in particolare relative all’esplosione della drum ‘n’ bass. Backwords riprende e rilancia quel fermento, quell’urgenza comunicativa che aveva caratterizzato Royalize, oltrepassando completamente il concetto di genere.

Qual è l’immaginario sonoro di Backwords?

Non sono un musicista di formazione classica, sono un autodidatta e ho un rapporto molto visivo con la musica. Backwords risente profondamente di questo mio approccio e della mia personalità. Quando compongo cerco di fissare il flusso che mi passa virtualmente davanti agli occhi. É difficile però tratteggiare i confini di quello che tu definisci “immaginario sonoro”, perchè al suo interno confluiscono tutti i miei ascolti, le mie esperienze, gli “schizzi” contenuti nei miei hard disk. Sia come artista che come discografico cerco di non limitare la musica a sé stessa, mi piace creare dei progetti più complessi.

Tre è la terza produzione discografica. Nasce da un’idea ben precisa o raccoglie uno stream of consciousness che ha preso forma in due lunghi anni? Che cosa rappresenta simbolicamente e musicalmente per Backwords? Che cosa ha dato il là al disco?

Tre è essenzialmente una fotografia, dove vecchio e nuovo, passato e presente si incontrano, sia come influenze che come produzioni. In alcune tracce ci sono “schizzi” che hanno dieci anni. Da un punto di vista musicale non ha un’impostazione concettuale. Se però vogliamo leggerlo a partire dalla copertina, che riprende un lavoro del duo newyorkese Lovett/Codagnone, sicuramente manifesta una presa di posizione quasi “politica” nei confronti della musica e della mia generazione, che troppo spesso la abbandona non trovando più stimoli, contenuti o anche solo quel contesto che negli anni Novanta aveva fatto incontrare l’indipendenza con le grandi etichette. Stay Gold, è un modo per esortare me stesso e gli altri a continuare a buttare fuori, a cercare spazio nonostante il cambiamento di paradigma che ha investito la produzione musicale. Io ho cominciato con il punk e l’urgenza comunicativa è una caratteristica del mio approccio. Anzi, ricordo i tempi di Odeon, una trasmissione televisiva davvero iconica, che motivava tutti coloro che avevano un’idea a salire sul palco, a farne un disco. Penso che oggi questo spirito sia pervasivo, che le possibilità siano aumentate, anche se fare della musica un lavoro è diventato più difficile.

Digitale e analogico, corpo e macchina. Che direzione prendono in Backwords questi dualismi?

Direi assolutamente fisica, nel senso che si tratta di un’esplorazione e di un modo di comporre che parte dal rapporto manuale con gli strumenti, siano essi un computer, un synth o una chitarra. Al centro c’è il bisogno di provare nuovi tools per scoprirne le potenzialità o riscoprire dei suoni. Questi dualismi prendono la forma di una ricerca. Sono un dialogo, che si fonda sul potere evocativo e sperimentale dell’improvvisazione.

Ripetizione e spazializzazione del suono, come vengono declinati in Tre?

Sono sempre stato affascinato dalla ripetizione, che è il concetto portante del Minimalismo americano tanto quanto di molta musica da club. La ripetizione non è mai un ritorno dell’identico, al contrario è una mutazione progressiva, che interviene sulla percezione fino all’estraniamento. In Backwords c’è questa attitudine; in Tre ho cercato da un lato di dilatarla riconducendola ad un automatismo, dall’altro di combinarla con delle sequenze che avessero tempi diversi, per creare una maggiore complessità. Per quanto riguarda il rapporto suono e spazio, per me è riconducibile sempre ad un approccio visivo. Quando esploro un luogo, industriale per esempio, vengo colpito da come rimbalzano i suoni. Nella mia mente questo processo si trasforma in un’immagine, che cambia a seconda del movimento, della dislocazione del corpo all’interno dell’ambiente.

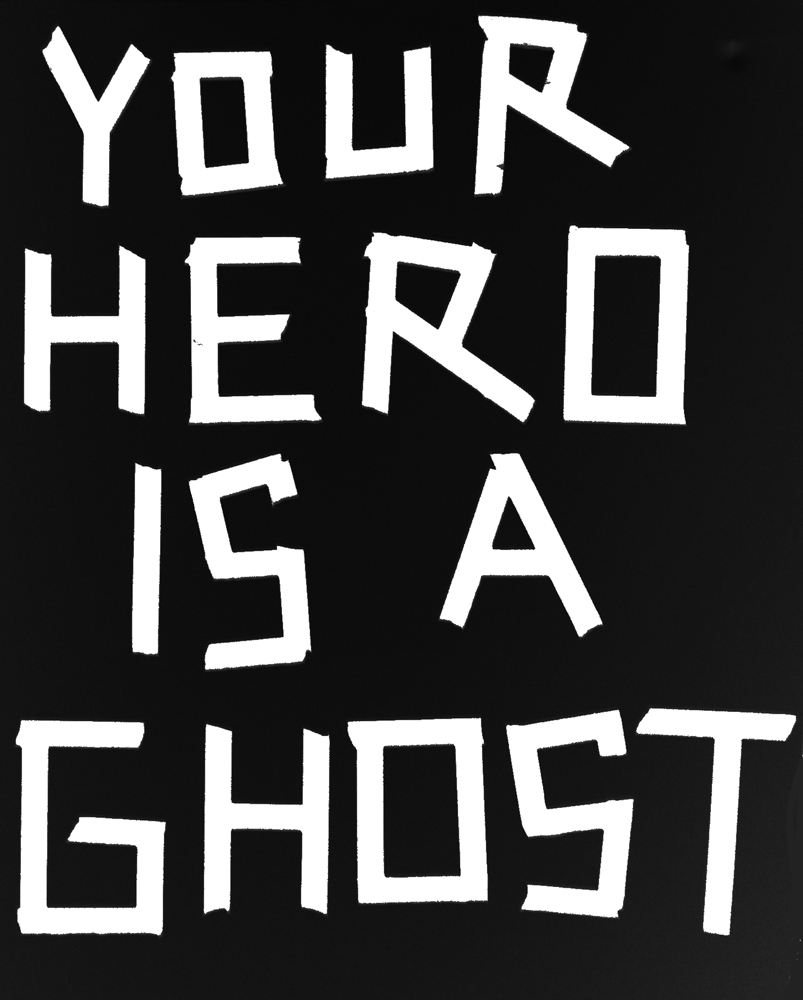

In copertina incontriamo un artwork di Lovett/Codagnone: Stay Gold, che poi è il nome di una traccia dell’album. Che relazione c’è tra le due opere?

Lovett/Codagnone è un duo artistico che ha sempre insistito sulla forza della parola, integrandola in un discorso più ampio sulla relazione tra potere e “tattiche di resistenza”. L’opera che hanno realizzato per il disco voleva sottolineare l’importanza dell’autenticità, in un contesto come quello contemporaneo in cui si manifesta una tendenza opposta, cioè l’adeguamento dei messaggi ai contenitori. Una consuetudine che porta ad un certo manierismo e conformismo. Stay Gold, che è una canzone che Stevie Wonder scrisse per il film di Francis Ford Coppola, I ragazzi della 56a strada, incarna metaforicamente questo spirito di ribellione.

Lovett/Codagnone, Your Hero Is A Ghost

Da un punto di vista compositivo l’album è molto spezzato e sicuramente crepitante è l’aggettivo che più di altri riesce a inquadrarlo. Entrerei in dettaglio analizzando alcune tracce. Mi piacerebbe concentrami su Arpoon, PasDeChance e Post-Rider. Cosa mi racconti?

Arpoon è sicuramente il pezzo che comunica in maniera più immediata, quello più adatto ad essere considerato come un singolo. Parte con una specie di riff che ho realizzato con una batteria elettronica della Roland 808 e prosegue con una serie di cambi di intonazione. All’inizio è molto più meditativo e astratto, quasi ambient mentre nella seconda parte diventa più techno e riconducibile alla musica da club.

PasDeChance, nasce in parte dall’ascolto di Chance of Rain di Laurel Halo. Anche in questo pezzo c’è un elemento che si ripete continuativamente, una linea di basso un po’ acid su cui ho cercato di sovrapporre altro. Laurel Halo come molti americani parte da strutture molto classiche e poi si concede grandi libertà formali. In PasDeChance ho cercato di fare lo stesso, aggiungendo sia degli elementi di sintesi granulare, sia delle voci trattate in maniera sintetica, rintracciabili in molte produzioni recenti, come il footwork di Chicago.

Post-Rider parte da una registrazione di molti anni fa. Ero a Los Angeles per una perfomance con i Candidate, in una Chiesa che precedentemente era stata il quartier generale di Chàvez, dove lui si era trasferito in un periodo di esilio dal Messico. Nella Chiesa c’era un pianoforte che veniva utilizzato per le funzioni religiose e in un momento di pausa ho provato a suonarlo. Schiacciavo i pedali a vuoto e il rumore meccanico reverberava nella cassa e nello spazio. Mi piacque a tal punto che lo registrai e in Post-Rider è diventato il treno del pezzo, che segue sempre due movimenti, una partenza più dark e una fine più sognante, liquida e leggera alla William Basinski.

Qual è l’idea che sta alla base del video di Arpoon?

L’ispirazione parte dall’opera originale di Lovett/Codagnone, un cut out stencil di circa un metro per un metro di pelle dorata. Incuriosito dal potere simbolico dell’oro, volevo integrarlo con un immaginario più musicale, così ho cercato delle superfici che fossero di quel colore ma leggere. Ho trovato questi teli che usano i maratoneti per coprirsi, che sono da un lato d’oro e dall’altro argento e che se sottoposti al vento emettono un crepitio che è molto simile a un white noise. Questo suono mi piaceva particolarmente e ho iniziato a filmarli creando dei layer bidimensionali. Successivamente ho introdotto una componente perfomartiva, più vicina allo spirito di Candidate, che è il progetto artistico che porto avanti insieme a Lovett/Codagnone. Nei nostri live, spesso indossiamo delle tute per uniformare la nostra identità. Nel video mi piaceva l’idea di proiettare su un corpo occultato delle immagini di repertorio, scaricate da Getty, mi rimandava ad un concetto di campionamento che fa parte del disco.

OOH-Sounds, fondata in collaborazione con Andrea Mi, è un’etichetta in cui musica e sperimentazione audiovisiva si incontrano. In che modo?

Credo che tutto parta dal mio approccio visivo alla musica e dai vari progetti in cui sono coinvolto, come i Candidate, oppure dal lavoro che porto avanti con IncepBOY, che è l’alias che utilizzo quando devo firmare i video che produco. Aver fondato un’etichetta, mi dà ancora più libertà, perchè mi permette di relazionarmi con altri artisti e creare anche per loro degli immaginari. Per Black Job ad esempio sono partito da Crash di J.G. Ballard, da una commistione di pericolo ed erotismo. Per il disco di Bangalore invece, che suggeriva uno spunto quasi ecologico, interpretando l’inquinamento nel senso più ampio del termine, mi sono lasciato ispirare da Luca Matti, dalle sue pitture col catrame, e ho realizzato un video sui pozzi di petrolio. Mi piace che l’etichetta sia come una casa editrice, che persegua l’obiettivo di fare dialogare la musica con le altre arti.

Info: http://ooh-sounds.com/